STATUE STELE

Da wikiSpedia.

| Riga 1: | Riga 1: | ||

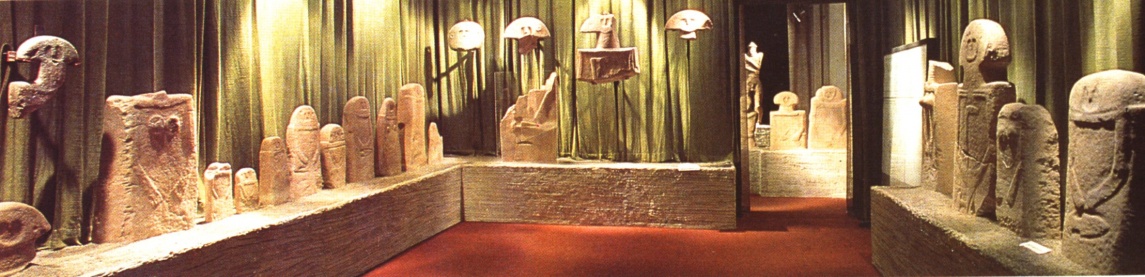

[[File:Statue_stele_01_a.jpg|thumb|1145px|center|Sala delle statue stele del museo del Castello del Piagnaro]] | [[File:Statue_stele_01_a.jpg|thumb|1145px|center|Sala delle statue stele del museo del Castello del Piagnaro]] | ||

| + | <p style="margin-top:20px"> | ||

Il mistero é la loro essenza. Sono le statue-stele — impropriamente dette statue-[http://it.wikipedia.org/wiki/Menhir menhir] e più riduttivamente "stele antropomorfe" — emerse misteriosamente dalla notte dei tempi ed approdate, da neppure duecento anni, alla nostra civiltà. | Il mistero é la loro essenza. Sono le statue-stele — impropriamente dette statue-[http://it.wikipedia.org/wiki/Menhir menhir] e più riduttivamente "stele antropomorfe" — emerse misteriosamente dalla notte dei tempi ed approdate, da neppure duecento anni, alla nostra civiltà. | ||

| - | Da allora, da quando cioè la zappa o la vanga di un agricoltore rivoltando una zolla porta per la prima volta in luce, il 29 dicembre 1827, a [[:Categoria:ZIGNAGO|Zignago di Lunigiana]], una statua-stele considerata l'autorevole capostipite di un intrigante "corpus" statuario (circa sessanta stele antropomorfe, l'ultima delle quali la "Venelia 2", ritrovata nel 1984), le inquietanti pietre difendono il loro segreto.< | + | Da allora, da quando cioè la zappa o la vanga di un agricoltore rivoltando una zolla porta per la prima volta in luce, il 29 dicembre 1827, a [[:Categoria:ZIGNAGO|Zignago di Lunigiana]], una statua-stele considerata l'autorevole capostipite di un intrigante "corpus" statuario (circa sessanta stele antropomorfe, l'ultima delle quali la "Venelia 2", ritrovata nel 1984), le inquietanti pietre difendono il loro segreto. |

| + | </p> | ||

Sembra a volte che stiano per svelarlo, incalzate da qualche brillante teoria, ma poi si richiudono irrimediabilmente nell'enigma millenario.<div> | Sembra a volte che stiano per svelarlo, incalzate da qualche brillante teoria, ma poi si richiudono irrimediabilmente nell'enigma millenario.<div> | ||

| - | Raccolte nelle sale suggestive ed ovattate del [[CASTELLO DEL PIAGNARO|castello del Piagnaro]], a [[:Categoria:PONTREMOLI|Pontremoli]], alto su un'altura ventosa che domina l'intera vallata, o nel [[MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASOLA IN LUNIGIANA|Museo archeologico di Casola di Lunigiana]] o in quello della [[:Categoria:LA SPEZIA|Spezia]] — dove nel 1866, durante i lavori di scavo per la costruzione di un bacino di carenaggio in [http://it.wikipedia.org/wiki/Arsenale_Militare_Marittimo_della_Spezia Arsenale], furono trovate due delle statue-stele più arcaiche, che costituiscono un interessante collegamento con il più importante monumento megalitico del Golfo, il menhir di [[:Categoria:TRAMONTI|Tramonti]] — le misteriose pietre sembrano emanare dalle sagome tozze vagamente antropomorfe dalle orbite vuote negli inquietanti non-volti, un fascino arcano che la penombra complice del [http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_civico_archeologico_Ubaldo_Formentini museo] accresce.< | + | <p style="margin-top:20px"> |

| + | Raccolte nelle sale suggestive ed ovattate del [[CASTELLO DEL PIAGNARO|castello del Piagnaro]], a [[:Categoria:PONTREMOLI|Pontremoli]], alto su un'altura ventosa che domina l'intera vallata, o nel [[MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASOLA IN LUNIGIANA|Museo archeologico di Casola di Lunigiana]] o in quello della [[:Categoria:LA SPEZIA|Spezia]] — dove nel 1866, durante i lavori di scavo per la costruzione di un bacino di carenaggio in [http://it.wikipedia.org/wiki/Arsenale_Militare_Marittimo_della_Spezia Arsenale], furono trovate due delle statue-stele più arcaiche, che costituiscono un interessante collegamento con il più importante monumento megalitico del Golfo, il menhir di [[:Categoria:TRAMONTI|Tramonti]] — le misteriose pietre sembrano emanare dalle sagome tozze vagamente antropomorfe dalle orbite vuote negli inquietanti non-volti, un fascino arcano che la penombra complice del [http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_civico_archeologico_Ubaldo_Formentini museo] accresce. | ||

| + | </p> | ||

| + | [[File:Statue_stele_00.jpg|200px|thumb|left|Particolare cefalo di una statua stele]] | ||

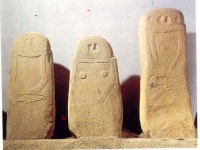

| + | [[File:StatueStele_06.jpg|200px|thumb|right|Due stele femminili e una maschile]] | ||

[[File:Statue_stele_00.jpg|200px|thumb|left|Particolare cefalo di una statua stele]] | [[File:Statue_stele_00.jpg|200px|thumb|left|Particolare cefalo di una statua stele]] | ||

[[File:StatueStele_06.jpg|200px|thumb|right|Due stele femminili e una maschile]] | [[File:StatueStele_06.jpg|200px|thumb|right|Due stele femminili e una maschile]] | ||

| - | Distinte dagli elementi ornamentali in femminili (seni e collane) e in maschili (asce e pugnali), sono suddivise in tre gruppi — A, B e C —; ad esclusione delle due stele "spezzine", considerate "del tutto fuori dalla norma".< | + | <p style="margin-top:20px"> |

| + | Distinte dagli elementi ornamentali in femminili (seni e collane) e in maschili (asce e pugnali), sono suddivise in tre gruppi — A, B e C —; ad esclusione delle due stele "spezzine", considerate "del tutto fuori dalla norma". | ||

| + | </p> | ||

| - | Le stele antropomorfe del gruppo A formano la serie più primitiva, con le teste ancora incluse al corpo, il volto ad U, gli occhi schematicamente rappresentati da due forellini, o in rilievo "a pastiglia", la bocca mancante; quelle del gruppo B hanno forme più evolute ma ci propongono il mistero della loro dissacrazione. Infatti presentano quasi tutte vistose rotture intenzionali: si pensa dapprima che questa distruzione, una vera e propria strage, fosse avvenuta in epoca cristiana, ma da studi successivi — come è risultato anche da un recente convegno internazionale sulle statue-stele tenutosi nell'aprile del 1988 alla [[:Categoria:LA SPEZIA|Spezia]] e a [[:Categoria:PONTREMOLI|Pontremoli]] — venne stabilito che la rottura intenzionale risale ad epoche ancora anteriori alla cristianizzazione. E dunque un altro dei numerosi enigmi che le sibilline statue ci propongono.< | + | <p style="margin-top:20px"> |

| + | Le stele antropomorfe del gruppo A formano la serie più primitiva, con le teste ancora incluse al corpo, il volto ad U, gli occhi schematicamente rappresentati da due forellini, o in rilievo "a pastiglia", la bocca mancante; quelle del gruppo B hanno forme più evolute ma ci propongono il mistero della loro dissacrazione. Infatti presentano quasi tutte vistose rotture intenzionali: si pensa dapprima che questa distruzione, una vera e propria strage, fosse avvenuta in epoca cristiana, ma da studi successivi — come è risultato anche da un recente convegno internazionale sulle statue-stele tenutosi nell'aprile del 1988 alla [[:Categoria:LA SPEZIA|Spezia]] e a [[:Categoria:PONTREMOLI|Pontremoli]] — venne stabilito che la rottura intenzionale risale ad epoche ancora anteriori alla cristianizzazione. E dunque un altro dei numerosi enigmi che le sibilline statue ci propongono. | ||

| + | </p> | ||

| + | <p style="margin-top:20px"> | ||

Infine le stele antropomorfe del gruppo C rivelano una notevole evoluzione nelle forme che culmina nella statua del guerriero della "Filetto 2" detta "Bocconi". | Infine le stele antropomorfe del gruppo C rivelano una notevole evoluzione nelle forme che culmina nella statua del guerriero della "Filetto 2" detta "Bocconi". | ||

| - | Benchè la zona principe dei ritrovamenti sia la [[:Categoria:LUNIGIANA|Lunigiana]] — soprattutto quel solco fra [http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria Liguria], [http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana Toscana] ed [http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna Emilia] costituito dalla [[:Categoria:VAL DI MAGRA|Val di Magra]] dove nel corso dei millenni s'incrociarono e si fusero numerose civiltà —, le statue-stele si trovano non soltanto in altre zone d'[http://it.wikipedia.org/wiki/Italia Italia] ([http://it.wikipedia.org/wiki/Valtellina Valtellina], [http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica Val Camonica], [http://it.wikipedia.org/wiki/Alto_adige Alto Adige], [http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte Piemonte], [http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna Sardegna]), ma nell'intero continente europeo: dalla [http://it.wikipedia.org/wiki/Francia Francia] alla [http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_iberica penisola Iberica], dall'[http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra Inghilterra] all'Est europeo, vale a dire in [http://it.wikipedia.org/wiki/Romania Romania], in [http://it.wikipedia.org/wiki/Bulgaria Bulgaria] e perfino in [http://it.wikipedia.org/wiki/Russia Russia]. | + | Benchè la zona principe dei ritrovamenti sia la [[:Categoria:LUNIGIANA|Lunigiana]] — soprattutto quel solco fra [http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria Liguria], [http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana Toscana] ed [http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna Emilia] costituito dalla [[:Categoria:VAL DI MAGRA|Val di Magra]] dove nel corso dei millenni s'incrociarono e si fusero numerose civiltà —, le statue-stele si trovano non soltanto in altre zone d'[http://it.wikipedia.org/wiki/Italia Italia] ([http://it.wikipedia.org/wiki/Valtellina Valtellina], [http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica Val Camonica], [http://it.wikipedia.org/wiki/Alto_adige Alto Adige], [http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte Piemonte], [http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna Sardegna]), ma nell'intero continente europeo: dalla [http://it.wikipedia.org/wiki/Francia Francia] alla [http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_iberica penisola Iberica], dall'[http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra Inghilterra] all'Est europeo, vale a dire in [http://it.wikipedia.org/wiki/Romania Romania], in [http://it.wikipedia.org/wiki/Bulgaria Bulgaria] e perfino in [http://it.wikipedia.org/wiki/Russia Russia]. |

Per gli altri ritrovamenti fare riferimento [http://it.wikipedia.org/wiki/Statue_stele alla pagina Wikipedia] | Per gli altri ritrovamenti fare riferimento [http://it.wikipedia.org/wiki/Statue_stele alla pagina Wikipedia] | ||

| + | </p> | ||

| - | Segno chiaro dell'appartenenza, sia pure attraverso una notevole variante tipologica, ad una grande idea religiosa fondamentale che già dal III millennio avanti Cristo, trenta secoli prima della conquista e dell'egemonia romana, aveva unificato le antiche popolazioni d'Europa. | + | <p style="margin-top:20px">Segno chiaro dell'appartenenza, sia pure attraverso una notevole variante tipologica, ad una grande idea religiosa fondamentale che già dal III millennio avanti Cristo, trenta secoli prima della conquista e dell'egemonia romana, aveva unificato le antiche popolazioni d'Europa. |

"Il culto delle statue-stele — scrive Augusto C. Ambrosi studioso spezzino di fama internazionale — si diffuse dalla fine del [http://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico Neolitico], ebbe il suo massimo splendore nell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_bronzo età del Bronzo], per apparire poi ai primordi dell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_ferro età del Ferro] in [[:Categoria:LUNIGIANA|Lunigiana]]". | "Il culto delle statue-stele — scrive Augusto C. Ambrosi studioso spezzino di fama internazionale — si diffuse dalla fine del [http://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico Neolitico], ebbe il suo massimo splendore nell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_bronzo età del Bronzo], per apparire poi ai primordi dell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_ferro età del Ferro] in [[:Categoria:LUNIGIANA|Lunigiana]]". | ||

| - | Queste statue rappresentano cosi qualcosa di più di una singolarità della [http://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria preistoria] e della storia, ma sono elemento di primaria importanza per gettare uno spiraglio di luce su antiche popolazioni di cui si sa poco o nulla.< | + | Queste statue rappresentano cosi qualcosa di più di una singolarità della [http://it.wikipedia.org/wiki/Preistoria preistoria] e della storia, ma sono elemento di primaria importanza per gettare uno spiraglio di luce su antiche popolazioni di cui si sa poco o nulla. |

| + | </p> | ||

| - | In [[:Categoria:LUNIGIANA|Lunigiana]], dove l'enigmatica stirpe di pietra ha avuto il più alto numero di ritrovamenti tanto da derivarne il nome, particolarmente ricche di reperti si sono rivelate le fasce di terreno montano fra i 150 e i 300 metri, dove ancor oggi perdurano, anche se fortemente degradate, vaste distese di [http://it.wikipedia.org/wiki/Castagni castagni]. In epoche pre e protostoriche, i [http://it.wikipedia.org/wiki/Castagno castagni] della specie domestica, introdotti dai [http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana Romani] nel III secolo e negli ultimi anni dell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano impero], davano posto a quelli selvatici che con altre specie di alberi — [http://it.wikipedia.org/wiki/Querce querce], [http://it.wikipedia.org/wiki/Faggio faggi], [http://it.wikipedia.org/wiki/Fraxinus frassini] e, nelle zone più elevate, [http://it.wikipedia.org/wiki/Abete abeti] — formavano folte ed estese selve.< | + | <p style="margin-top:20px"> |

| + | In [[:Categoria:LUNIGIANA|Lunigiana]], dove l'enigmatica stirpe di pietra ha avuto il più alto numero di ritrovamenti tanto da derivarne il nome, particolarmente ricche di reperti si sono rivelate le fasce di terreno montano fra i 150 e i 300 metri, dove ancor oggi perdurano, anche se fortemente degradate, vaste distese di [http://it.wikipedia.org/wiki/Castagni castagni]. In epoche pre e protostoriche, i [http://it.wikipedia.org/wiki/Castagno castagni] della specie domestica, introdotti dai [http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana Romani] nel III secolo e negli ultimi anni dell'[http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano impero], davano posto a quelli selvatici che con altre specie di alberi — [http://it.wikipedia.org/wiki/Querce querce], [http://it.wikipedia.org/wiki/Faggio faggi], [http://it.wikipedia.org/wiki/Fraxinus frassini] e, nelle zone più elevate, [http://it.wikipedia.org/wiki/Abete abeti] — formavano folte ed estese selve. | ||

| + | </p> | ||

| - | I popoli antichi consideravano i boschi luoghi sacri ed appare cosi molto interessante il rapporto fra le statue-stele e l'area del [http://it.wikipedia.org/wiki/Castagno castagno] oggi fatiscente, coincidente con quella delle selve primordiali. II culto degli alberi e dei boschi come luogo sacro ebbe infatti una grande importanza nella storia religiosa dei popoli più antichi: furono i boschi, i primi santuari naturali dove l'uomo si raccolse per adorare i propri dei; e di questa antica sacralità rimane traccia perfino nella stessa struttura sia dei templi pagani come delle chiese cristiane, le cui colonne e navate non sono che trasfigurazioni degli ancestrali ricordi degli alberi sacri dei tempi primordiali.< | + | <p style="margin-top:20px"> |

| + | I popoli antichi consideravano i boschi luoghi sacri ed appare cosi molto interessante il rapporto fra le statue-stele e l'area del [http://it.wikipedia.org/wiki/Castagno castagno] oggi fatiscente, coincidente con quella delle selve primordiali. II culto degli alberi e dei boschi come luogo sacro ebbe infatti una grande importanza nella storia religiosa dei popoli più antichi: furono i boschi, i primi santuari naturali dove l'uomo si raccolse per adorare i propri dei; e di questa antica sacralità rimane traccia perfino nella stessa struttura sia dei templi pagani come delle chiese cristiane, le cui colonne e navate non sono che trasfigurazioni degli ancestrali ricordi degli alberi sacri dei tempi primordiali. | ||

| + | </p> | ||

| - | [[File:StatueStele_07.jpg|thumb|1145px|center|Sala delle statue stele del museo del Museo ]] | + | <div style="margin-top:20px"> |

| + | [[File:StatueStele_07.jpg|thumb|1145px|center|Sala delle statue stele del museo del Museo Ubaldo Formentini]] | ||

| + | </div> | ||

| + | <p style="margin-top:20px"> | ||

Ma chi furono dunque questi nostri lontani progenitori e quale significato ebbero per loro le enigmatiche statue? Idoli di antiche divinità, monumenti funebri, ritratti totemici di capi e dignitari oppure simulacri magici? | Ma chi furono dunque questi nostri lontani progenitori e quale significato ebbero per loro le enigmatiche statue? Idoli di antiche divinità, monumenti funebri, ritratti totemici di capi e dignitari oppure simulacri magici? | ||

| - | Le ipotesi, nel corso degli anni, sono state tante, in un intreccio di teorie e di supposizioni, alla fine tutte o quasi sconfitte dalla impenetrabilità sibillina. Ai primi del Novecento, [http://it.wikipedia.org/wiki/Ubaldo_Mazzini Ubaldo Mazzini] e Manfredo Giuliani sostennero l’ipotesi dell'origine celtica delle stele, confutata, sulla base di dati cronologici e di raffronti con altri ritrovamenti avvenuti in [http://it.wikipedia.org/wiki/Francia Francia], da [[UBALDO FORMENTINI|Ubaldo Formentini]]. Lo stesso studioso nel 1948 avrebbe demolita un'altra teoria, sostenuta nel 1935 da Pia Laviosa Zambotti che vide le statue-stele in collegamento con antichi popoli del gruppo "camitico-ibero-ligure" e che per prima interpreta le stele antropomorfe come espressione degli antichi culti della fecondità sacri alla [http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Madre Grande Madre], l'arcaica divinità mediterranea generatrice inesausta, rappresentata da idoli dalle forme abbondanti e mostruose. Proprio su questa "non-coincidenza" degli elementi, tipici delle dee della fecondità, con le caratteristiche delle statue-stele femminili lunigianesi, [[UBALDO FORMENTINI|Ubaldo Formentini]] bolla come "inconcludente" l'ipotesi della Laviosa.< | + | Le ipotesi, nel corso degli anni, sono state tante, in un intreccio di teorie e di supposizioni, alla fine tutte o quasi sconfitte dalla impenetrabilità sibillina. Ai primi del Novecento, [http://it.wikipedia.org/wiki/Ubaldo_Mazzini Ubaldo Mazzini] e Manfredo Giuliani sostennero l’ipotesi dell'origine celtica delle stele, confutata, sulla base di dati cronologici e di raffronti con altri ritrovamenti avvenuti in [http://it.wikipedia.org/wiki/Francia Francia], da [[UBALDO FORMENTINI|Ubaldo Formentini]]. Lo stesso studioso nel 1948 avrebbe demolita un'altra teoria, sostenuta nel 1935 da Pia Laviosa Zambotti che vide le statue-stele in collegamento con antichi popoli del gruppo "camitico-ibero-ligure" e che per prima interpreta le stele antropomorfe come espressione degli antichi culti della fecondità sacri alla [http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Madre Grande Madre], l'arcaica divinità mediterranea generatrice inesausta, rappresentata da idoli dalle forme abbondanti e mostruose. Proprio su questa "non-coincidenza" degli elementi, tipici delle dee della fecondità, con le caratteristiche delle statue-stele femminili lunigianesi, [[UBALDO FORMENTINI|Ubaldo Formentini]] bolla come "inconcludente" l'ipotesi della Laviosa. |

| + | </p> | ||

| + | <p style="margin-top:20px"> | ||

Si deve al [[UBALDO FORMENTINI|Formentini]] l'ipotesi più suggestiva: gli straordinari blocchi di arenaria più o meno abilmente scolpiti dalle mani di artisti primitivi, oltre ad essere la prima testimonianza d'arte delle nostre zone, esprimerebbero, con la loro identificazione fra la figura umana e la pietra, un'operazione di carattere magico. Cosi le statue-stele vengono ad essere collegate con il primordiale culto della pietra — intesa come simbolo di durezza e d'incrollabilità — appartenuto alle più antiche tradizioni dell'umanità attuale. | Si deve al [[UBALDO FORMENTINI|Formentini]] l'ipotesi più suggestiva: gli straordinari blocchi di arenaria più o meno abilmente scolpiti dalle mani di artisti primitivi, oltre ad essere la prima testimonianza d'arte delle nostre zone, esprimerebbero, con la loro identificazione fra la figura umana e la pietra, un'operazione di carattere magico. Cosi le statue-stele vengono ad essere collegate con il primordiale culto della pietra — intesa come simbolo di durezza e d'incrollabilità — appartenuto alle più antiche tradizioni dell'umanità attuale. | ||

| - | Nella pietra l'uomo arcaico vide infatti qualcosa non soltanto più duro di tutte le altre cose, ma addirittura capace di sopravvivere al tempo. Rozzamente vi cerca la possibilità di durare e di eternarsi: ne fece il simbolo dell'immortalità.< | + | Nella pietra l'uomo arcaico vide infatti qualcosa non soltanto più duro di tutte le altre cose, ma addirittura capace di sopravvivere al tempo. Rozzamente vi cerca la possibilità di durare e di eternarsi: ne fece il simbolo dell'immortalità. |

| + | </p> | ||

| + | <p style="margin-top:20px"> | ||

Le statue-stele, singolari simulacri magici, potrebbero essere così una sfida allo scorrere inesorabile dei giorni, una patetica e ingenua opposizione all'inevitabile morire. | Le statue-stele, singolari simulacri magici, potrebbero essere così una sfida allo scorrere inesorabile dei giorni, una patetica e ingenua opposizione all'inevitabile morire. | ||

Nelle sale silenziose del museo, tra sapienti giochi di luci soffuse, gli "Antichi" della stirpe di pietra sembrano dunque fissarci con i loro inquietanti occhi vuoti, e dalla distanza della loro durata millenaria forse commiserarci nel nostro effimero e fragile esistere. Loro, gli Immortali. | Nelle sale silenziose del museo, tra sapienti giochi di luci soffuse, gli "Antichi" della stirpe di pietra sembrano dunque fissarci con i loro inquietanti occhi vuoti, e dalla distanza della loro durata millenaria forse commiserarci nel nostro effimero e fragile esistere. Loro, gli Immortali. | ||

| + | </p> | ||

Versione delle 13:08, 3 set 2011

Il mistero é la loro essenza. Sono le statue-stele — impropriamente dette statue-menhir e più riduttivamente "stele antropomorfe" — emerse misteriosamente dalla notte dei tempi ed approdate, da neppure duecento anni, alla nostra civiltà. Da allora, da quando cioè la zappa o la vanga di un agricoltore rivoltando una zolla porta per la prima volta in luce, il 29 dicembre 1827, a Zignago di Lunigiana, una statua-stele considerata l'autorevole capostipite di un intrigante "corpus" statuario (circa sessanta stele antropomorfe, l'ultima delle quali la "Venelia 2", ritrovata nel 1984), le inquietanti pietre difendono il loro segreto.

Sembra a volte che stiano per svelarlo, incalzate da qualche brillante teoria, ma poi si richiudono irrimediabilmente nell'enigma millenario.Raccolte nelle sale suggestive ed ovattate del castello del Piagnaro, a Pontremoli, alto su un'altura ventosa che domina l'intera vallata, o nel Museo archeologico di Casola di Lunigiana o in quello della Spezia — dove nel 1866, durante i lavori di scavo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Arsenale, furono trovate due delle statue-stele più arcaiche, che costituiscono un interessante collegamento con il più importante monumento megalitico del Golfo, il menhir di Tramonti — le misteriose pietre sembrano emanare dalle sagome tozze vagamente antropomorfe dalle orbite vuote negli inquietanti non-volti, un fascino arcano che la penombra complice del museo accresce.

Distinte dagli elementi ornamentali in femminili (seni e collane) e in maschili (asce e pugnali), sono suddivise in tre gruppi — A, B e C —; ad esclusione delle due stele "spezzine", considerate "del tutto fuori dalla norma".

Le stele antropomorfe del gruppo A formano la serie più primitiva, con le teste ancora incluse al corpo, il volto ad U, gli occhi schematicamente rappresentati da due forellini, o in rilievo "a pastiglia", la bocca mancante; quelle del gruppo B hanno forme più evolute ma ci propongono il mistero della loro dissacrazione. Infatti presentano quasi tutte vistose rotture intenzionali: si pensa dapprima che questa distruzione, una vera e propria strage, fosse avvenuta in epoca cristiana, ma da studi successivi — come è risultato anche da un recente convegno internazionale sulle statue-stele tenutosi nell'aprile del 1988 alla Spezia e a Pontremoli — venne stabilito che la rottura intenzionale risale ad epoche ancora anteriori alla cristianizzazione. E dunque un altro dei numerosi enigmi che le sibilline statue ci propongono.

Infine le stele antropomorfe del gruppo C rivelano una notevole evoluzione nelle forme che culmina nella statua del guerriero della "Filetto 2" detta "Bocconi". Benchè la zona principe dei ritrovamenti sia la Lunigiana — soprattutto quel solco fra Liguria, Toscana ed Emilia costituito dalla Val di Magra dove nel corso dei millenni s'incrociarono e si fusero numerose civiltà —, le statue-stele si trovano non soltanto in altre zone d'Italia (Valtellina, Val Camonica, Alto Adige, Piemonte, Sardegna), ma nell'intero continente europeo: dalla Francia alla penisola Iberica, dall'Inghilterra all'Est europeo, vale a dire in Romania, in Bulgaria e perfino in Russia. Per gli altri ritrovamenti fare riferimento alla pagina Wikipedia

Segno chiaro dell'appartenenza, sia pure attraverso una notevole variante tipologica, ad una grande idea religiosa fondamentale che già dal III millennio avanti Cristo, trenta secoli prima della conquista e dell'egemonia romana, aveva unificato le antiche popolazioni d'Europa. "Il culto delle statue-stele — scrive Augusto C. Ambrosi studioso spezzino di fama internazionale — si diffuse dalla fine del Neolitico, ebbe il suo massimo splendore nell'età del Bronzo, per apparire poi ai primordi dell'età del Ferro in Lunigiana". Queste statue rappresentano cosi qualcosa di più di una singolarità della preistoria e della storia, ma sono elemento di primaria importanza per gettare uno spiraglio di luce su antiche popolazioni di cui si sa poco o nulla.

In Lunigiana, dove l'enigmatica stirpe di pietra ha avuto il più alto numero di ritrovamenti tanto da derivarne il nome, particolarmente ricche di reperti si sono rivelate le fasce di terreno montano fra i 150 e i 300 metri, dove ancor oggi perdurano, anche se fortemente degradate, vaste distese di castagni. In epoche pre e protostoriche, i castagni della specie domestica, introdotti dai Romani nel III secolo e negli ultimi anni dell'impero, davano posto a quelli selvatici che con altre specie di alberi — querce, faggi, frassini e, nelle zone più elevate, abeti — formavano folte ed estese selve.

I popoli antichi consideravano i boschi luoghi sacri ed appare cosi molto interessante il rapporto fra le statue-stele e l'area del castagno oggi fatiscente, coincidente con quella delle selve primordiali. II culto degli alberi e dei boschi come luogo sacro ebbe infatti una grande importanza nella storia religiosa dei popoli più antichi: furono i boschi, i primi santuari naturali dove l'uomo si raccolse per adorare i propri dei; e di questa antica sacralità rimane traccia perfino nella stessa struttura sia dei templi pagani come delle chiese cristiane, le cui colonne e navate non sono che trasfigurazioni degli ancestrali ricordi degli alberi sacri dei tempi primordiali.

Ma chi furono dunque questi nostri lontani progenitori e quale significato ebbero per loro le enigmatiche statue? Idoli di antiche divinità, monumenti funebri, ritratti totemici di capi e dignitari oppure simulacri magici? Le ipotesi, nel corso degli anni, sono state tante, in un intreccio di teorie e di supposizioni, alla fine tutte o quasi sconfitte dalla impenetrabilità sibillina. Ai primi del Novecento, Ubaldo Mazzini e Manfredo Giuliani sostennero l’ipotesi dell'origine celtica delle stele, confutata, sulla base di dati cronologici e di raffronti con altri ritrovamenti avvenuti in Francia, da Ubaldo Formentini. Lo stesso studioso nel 1948 avrebbe demolita un'altra teoria, sostenuta nel 1935 da Pia Laviosa Zambotti che vide le statue-stele in collegamento con antichi popoli del gruppo "camitico-ibero-ligure" e che per prima interpreta le stele antropomorfe come espressione degli antichi culti della fecondità sacri alla Grande Madre, l'arcaica divinità mediterranea generatrice inesausta, rappresentata da idoli dalle forme abbondanti e mostruose. Proprio su questa "non-coincidenza" degli elementi, tipici delle dee della fecondità, con le caratteristiche delle statue-stele femminili lunigianesi, Ubaldo Formentini bolla come "inconcludente" l'ipotesi della Laviosa.

Si deve al Formentini l'ipotesi più suggestiva: gli straordinari blocchi di arenaria più o meno abilmente scolpiti dalle mani di artisti primitivi, oltre ad essere la prima testimonianza d'arte delle nostre zone, esprimerebbero, con la loro identificazione fra la figura umana e la pietra, un'operazione di carattere magico. Cosi le statue-stele vengono ad essere collegate con il primordiale culto della pietra — intesa come simbolo di durezza e d'incrollabilità — appartenuto alle più antiche tradizioni dell'umanità attuale. Nella pietra l'uomo arcaico vide infatti qualcosa non soltanto più duro di tutte le altre cose, ma addirittura capace di sopravvivere al tempo. Rozzamente vi cerca la possibilità di durare e di eternarsi: ne fece il simbolo dell'immortalità.

Le statue-stele, singolari simulacri magici, potrebbero essere così una sfida allo scorrere inesorabile dei giorni, una patetica e ingenua opposizione all'inevitabile morire. Nelle sale silenziose del museo, tra sapienti giochi di luci soffuse, gli "Antichi" della stirpe di pietra sembrano dunque fissarci con i loro inquietanti occhi vuoti, e dalla distanza della loro durata millenaria forse commiserarci nel nostro effimero e fragile esistere. Loro, gli Immortali.

Fonte : "Cara Spezia" - Il Secolo XIX